Projekte

-

Begrünte Fließwege Österreich

Das Projekt Begrünte Fließwege hat zum Ziel für die besonders erosionsgefährdeten Einzugsgebiete Österreichs mittels innovativer Modellansätze sowohl Flächen für Grünrandstreifen als auch für potenzielle begrünte Fließwege auf Ackerflächen auszuweisen.

© BAW-IKT / Schmaltz

© BAW-IKT / Schmaltz -

Bodenerosion in Österreich

Das ErosAT-Projekt strebt eine nationale Berechnung der Bodenerosion mit regionalen Daten und lokaler Aussagekraft an. Damit soll insbesondere die Wirksamkeit unterschiedlicher Erosionsschutzmaßnahmen im Österreichischen Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) evaluiert werden.

© BAW-IKT / Schmaltz

© BAW-IKT / Schmaltz -

BowAT

Prognosen zur Entwicklung der Ertragssicherheit in der österreichischen Landwirtschaft zeichnen für die kommenden Jahrzehnte ein düsteres Bild. Für Flächen ohne Bewässerung werden Ertragsrückgänge von zum Teil über 50% der derzeitigen Erträge in Aussicht gestellt.

© BAW/Aigner -

GEMS

GEMS (= Groundwater Management in Nitrate Vulnerable Zones with Agricultural Activities) handelt es sich um ein 2024 angelaufenes Interreg-Europa-Projekt, dessen vorrangiges Ziel darin besteht, einen signifikanten und nachhaltigen Rückgang der Nitratwerte im Grundwasser sicherzustellen.

-

Heck.in

Unter dem Projektakronym Heck.in wurde ein wissenschaftlich fundiertes und anwendungsbereites Bewertungssystem entwickelt, das es erlaubt, die Erfüllung von Ökosystemleistungen durch Hecken oder Windschutzstreifen in ländlichen Landschaften in Zahlen zu fassen.

-Alexandra-Dürr-1.png/jcr:content/Heckin_01_Heckenlandschaft%20(c)%20Alexandra%20D%C3%BCrr%201.png) © BAW/Dürr

© BAW/Dürr -

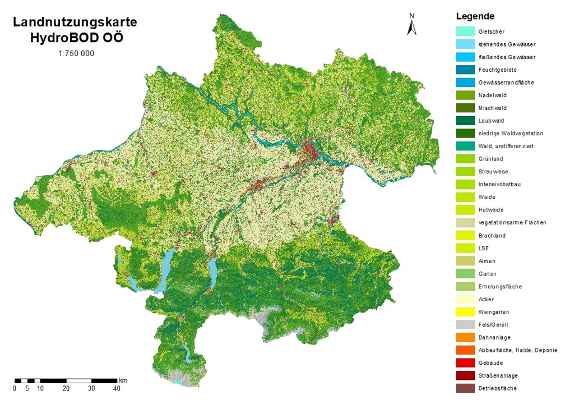

HydroBOD-Projekte

In weiten Teilen Österreichs traten in den letzten Jahren und Jahrzehnten entlang der großen Vorfluter enorme Schäden durch Abflussereignisse auf. Neben fluvialen Ereignissen, also dem Über-die-Ufer-treten von Gerinnen, gewinnen auch pluviale Überflutungsereignisse, also Hangwassereinwirkungen, an Bedeutung.

© IKT/Schwaighofer

© IKT/Schwaighofer -

INACO

Die klimawandelbedingte Zunahme von Extremereignissen wie Dürren und Überschwemmungen gefährden auch Natur- und Kulturerbestätten. Durch koordinierte und angepasste Managementpläne, Strategien und Werkzeuge können diese besser geschützt werden.

-

Landnutzung- und Landbedeckungsuntersuchung Böden Österreich

Im Rahmen des Programms LUCAS (Land Use and Land Cover Survey) der EU wird eine Beprobung und Analyse von Böden in Österreich durchgeführt. Dabei wird der Oberboden von circa 660 Standorten beprobt und in der Folge auf bodenchemische, bodenphysikalische und teilweise auch bodenbiologische Parameter untersucht.

© ecoplus/Daniel Hinterramskogler

© ecoplus/Daniel Hinterramskogler -

LOCALIENCE

Extreme Wetterereignisse werden infolge des Klimawandels weiterhin zunehmen. Neben extremer Trockenheit ist auch insbesondere mit der Zunahme von Starkregenereignissen und Hochwässern zu rechnen. Um die damit verbundenen Schäden möglichst gering zu halten sind Schutzstrategien erforderlich.

© Logo Interreg Central Europe

© Logo Interreg Central Europe -

MuFuWu

Optimierung des Wasserhaushalts im urbanen Raum (multifunktionaler Wurzelraum; abgekürzt MuFuWu)

© BAW-IKT / Murer

© BAW-IKT / Murer -

Denitrifikation (Nitratabbau) in Österreich - Methodische Grundlagen zur Bewertung der N-Überschüsse

Die Denitrifikation im Grundwasser wurde zuletzt für die Ermittlung des nationalen Stickstoffbudgets nur als mittlere Differenzgröße ohne Kenntnis über regionale Unterschiede angenommen. Zum besseren Verständnis der Denitrifikationspotenziale sind weiterführende Untersuchungen erforderlich.

© Adobe Stock/Bearbeitete Abbildung nach: totojang1977

© Adobe Stock/Bearbeitete Abbildung nach: totojang1977 -

Nitrat Nördliches Burgenland II

Auf der Parndorfer Platte wurden Bodenwasserhaushaltsmessstellen errichtet um die Nitratbelastung des Grundwassers unter ortsüblicher konventioneller und biologischer Bewirtschaftung zu bestimmen.

© BAW-IKT / Eder -

Optimierung des Erosionsschutzes im Kartoffelbau

Kartoffeln sind als Dammkulturen eine der erosionsanfälligsten Feldfrüchte in der österreichischen Landwirtschaft. Optimierungstechniken bei der Saatbeetbereitung (zum Beispiel Querdammhäufler) helfen den Bodenabtrag bei Starkniederschlag zu reduzieren.

© BAW-IKT / Schmaltz

© BAW-IKT / Schmaltz -

Plants4Cooling

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den städtischen Gebieten Österreichs und Tschechiens deutlich spürbar und wissenschaftlich messbar. Extremwetterereignisse nehmen zu und stellen die Bevölkerung vor immer neue Herausforderungen. Pflanzungen können die Hitze abmindern. Das Projekt Plants4Cooling befasst sich mit der Kühlwirkung von Pflanzungen auf das lokale Mikroklima.

-

Die Qualität des Bodenwassers im Marchfeld

Das Marchfeld ist durch intensive landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Vor allem der Acker- und Feldgemüsebau prägen die Region.

© BAW-IKT / Eder -

Reduktion von Feinsedimentanlandungen in Gewässern des Weinviertels - LandSed

Die Starkniederschläge der letzten Jahre haben im Weinviertel zu vermehrtem Bodenabtrag, sowie Anlandungen in betroffenen Gewässern geführt. Auswirkungen sowohl auf den Hochwasserschutz als auch die Gewässerökologie müssen dabei oft kostenintensiv behoben werden. Es werden deshalb Maßnahmen zur Reduktion des Sedimenteintrags benötigt mit dem Ziel, die Hochwasserabflusskapazität zu sichern.

© BAW-IKT / Karner -

Retentionsböden Südoststeiermark

Für die Gemeinde Fernitz-Mellach wird im Rahmen des Pilotprojektes Retentionsböden Südoststeiermark die bestehende Hangwasserkarte der Gemeinde optimiert umso bessere Einblicke in das Potential des Konzeptes „Retentionsböden“ zu erhalten.

© BAW-IKT / Schmaltz

© BAW-IKT / Schmaltz -

RIBUST

Im Projekt RIBUST wird untersucht wie effektiv Gewässerrandstreifen im Rückhalt von Nährstoffen, insbesondere Phosphor, sind und welche Faktoren dabei maßgeblich sind. Ebenso wird der Frage nachgegangen, in wie weit Gewässerrandstreifen in Niederösterreich bereits mit Phosphor gesättigt sind und ob diese dadurch unter Umständen von Nährstoffsenken zu Nährstoffquellen werden können.

© BAW-IKT / Ramler

© BAW-IKT / Ramler -

SCALE

Im Rahmen des EJP Soil Projektes der Europäischen Union sollen im SCALE-Projekt Konzepte eines verbesserten Landschaftsmanagements im Sinne der Konnektivität landwirtschaftlich genutzter Einzugsgebiete für unterschiedliche europäische Regionen evaluiert werden. Das Projekt ist mit € 1,75 Mio. dotiert.

© BAW-IKT / Schmaltz

© BAW-IKT / Schmaltz -

SoilCompaC

In Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus ganz Europa wird SoilCompaC die Wechselwirkungen zwischen Bodenverdichtung und Klima quantifizieren und Informationen zur Bewertung, Erkennung, Wiederherstellung und Minimierung der Bodenverdichtung präsentieren und damit eine Grundlage für ein nachhaltiges Bodenmanagement in Europa schaffen.

© BAW/Projektteam SoilCompaC

© BAW/Projektteam SoilCompaC